Nr. 9. „I“ wie „Insel Hombroich“

15. Oktober 2021

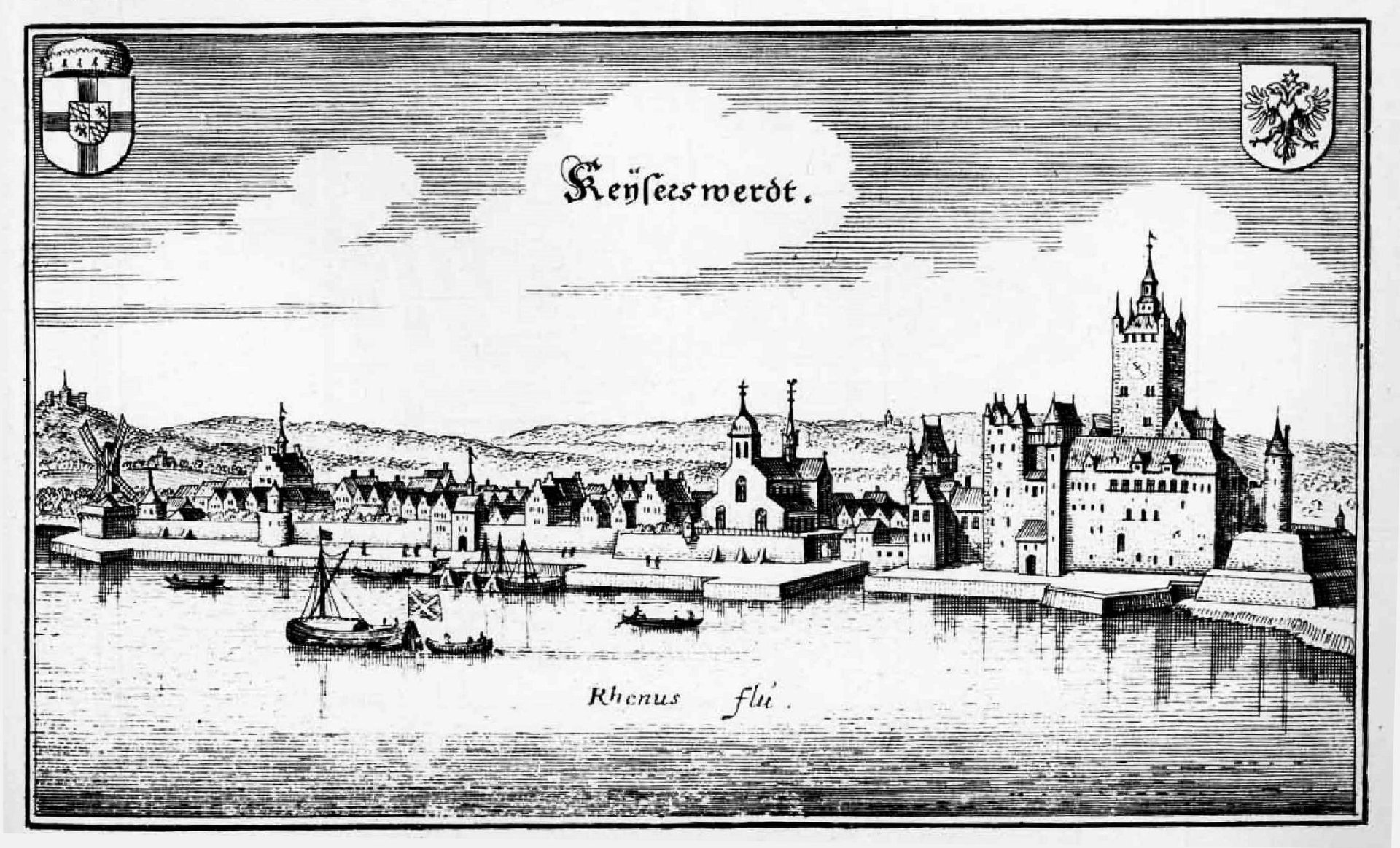

Ausflugstipp Nr. 11. „K“ wie Kaiserpfalz Kaiserswerth

16. November 2021Kurfürst Jan Wellem

Heute geht es um einen Mann, der für das Düsseldorfer Kunst- und Kulturleben eine ganz wichtige Rolle gespielt hat – Jan Wellem. Das ist nun zwar über 300 Jahre her, aber hat seine Spuren hinterlassen. Allerdings ist Jan Wellems barocker Prunk aus dem Stadtbild weitestgehend verschwunden. Auch wenn er selbst immer noch als Standbild auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in der Altstadt zu bewundern ist.

Ein barocker Lebemann und Kunstmäzen

Jan Wellem, oder mit vollem Namen Johann Wilhelm Joseph Janaz von der Pfalz. So hieß der barocke Kurfürst, der einer Pfälzer Linie des Hauses Wittelsbach angehörte. Sein Vater hatte ihm bereits die Herrschaft über die Herzogtümer Jülich und Berg überlassen, bevor er dann auch Kurfürst über die Pfalz wurde. Weil jedoch im Pfälzer Erbfolgekrieg Heidelberg zerstört wurde, residierte er im Düsseldorfer Schloss. Und das genügte seinen Ansprüchen als barocker Regent und Lebemann nicht. Er ließ es Ende des 17. Jahrhunderts prachtvoll (und teuer!) ausbauen. Nicht zuletzt machte er sich durch die Förderung von Kunst und Kultur einen Namen.

Er ließ Ende des 17. Jahrhunderts auch das Düsseldorfer Stadtschloss ausbauen. Diese Residenz gibt es heute nicht mehr. Sie ging 1872 in Flammen auf. An Stelle des Schlosses erstreckt sich heute der Burgplatz. Von der ursprünglichen Burganlage blieb allein der Schlossturm erhalten. Hier ist heute ein kleines Schiffahrtsmuseum untergebracht. Und auf dem Burgplatz selbst zeichnen andersfarbige Pflastersteine die Grundrisskonturen des Schlosses nach, das sich auf diese Weise noch erahnen lässt.

Jan Wellems Kunstsammlung

Als begeisterter Kunstsammler gründete Jan Wellem unter anderem die Düsseldorfer Gemäldegalerie. Über 100.000 Werke ließ er dort zusammen tragen. Der niederländische Kunstmaler Jan Frans van Douven ging für ihn als Kunstagent auf Reisen. Er kaufte viel, was berühmt und teuer war. Sein Blick für gute Qualität war ausgezeichnet. Rubens, van Deck, Raffael, Tiziano, Jan Brueghel d.Ä., aber auch italienische Künstler wie Carracci, Michelangelo und Leonardo da Vinci.

Die Sammlung, die der Kurfürst zusammen mit seiner Frau Ana Maria Luisa de Medici erschuf, galt bei seinen Zeitgenossen als höchst erlesen, meisterhaft, und durchaus eine Reise wert. Allerdings begann mit Jan Wellems Tod der „Ausverkauf“. Sein Bruder und Nachfolger residierte lieber in Heidelberg und Mannheim. Und seine Witwe, Anna Maria Luisa, zog nach ihrem Trauerjahr ihren Erbteil aus der Sammlung. Sie ging 1717 zurück nach Florenz, und nahm schon etliches an Kunst mit. Durch politisches Geschacher und Besitzansprüche des Königreichs Bayern gelangte ein großer Teil der verbliebenen Sammlung später nach Bayern. Heute sind viele bedeutende Stücke in der Münchner Pinakothek zu sehen und bilden das Kernstück der dortigen Sammlung.

Auf Jan Wellems Spuren

Allerdings ist ein kleiner Teil der ehemaligen kurfürstlichen Sammlung noch heute im Kunstpalast zu sehen. Und Jan Wellem ist hier auch noch sehr präsent. Hoch zu Ross, mit schimmernder Rüstung und ondulierten Locken. Gemalt von seinem Hofmaler Jan Frans Douven. Auf 325 x 260 cm.

Ein anderes herrschaftliches Porträt von Jan Wellem hat sich übrigens der Konzeptkünstler Jan-Peter Feldmann vorgenommen. Er hat es überarbeitet, und Jan Wellem eine rote Clownsnase verpasst. Feldmanns Überarbeitung (2020) ist im übrigen eine ziemlich aktuelle Neuerwerbung der Kunstsammlung nrw.

Machen Sie sich doch mal auf die Suche von Jan Wellem in der Stadt. Seine Grabstätte befindet sich im Mausoleum der ehemaligen Hof- und Jesuitenkirche St. Andreas – der heutigen Dominikanerkirche. Das Mausoleum wurde nach neueren Forschungen erst 1716/17, also erst nach seinem Tod von Simon del Sarto gebaut.

Und wem ganz einfach nach einem Kunstspaziergang ist: Der Kunstpalast bietet noch etliche Highlights der Kunstgeschichte, die Jan Wellem zusammengetragen hatte. Etwa Rubens‘ „Himmelfahrt Mariae“ und „Venus und Adonis“. Diese Meisterwerke gaben Jan Wellems Gemäldegalerie auch ihren ursprünglichen Namen: Rubensgalerie.